Il piano di decarbonizzazione faticosamente approvato mercoledì 14 luglio dalla Commissione europea rappresenta una provvidenziale svolta, dall’enunciazione di obiettivi alla definizione di azioni per conseguirli; ma rischia di essere smontato da convergenti picconature nel corso del “trilogo”, i negoziati interistituzionali con Parlamento e Consiglio. Gli interessi dei consumatori a mantenere bassi i prezzi e dei governi a non perdere consensi elettorali si alleano a quelli delle grandi imprese, in primo luogo quelle dell’automobile e delle fonti di energia, a danno delle generazioni future.

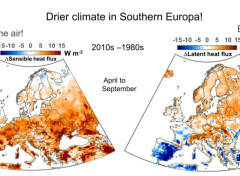

In Europa si era diffusa già da alcuni anni la consapevolezza che un riscaldamento di due gradi avrà conseguenze disastrose, per cui occorre puntare al tetto di 1,5 gradi – l’obiettivo fissato dagli Accordi di Parigi sul clima del 2015, ndr -; e che non basta indicare traguardi di riduzione delle emissioni – 55% al 2030, neutralità nel 2050 – ma bisogna decidere oggi come arrivarci, affinché l’industria abbia il tempo di adeguarsi. Il nome dato al piano, “Fit for 55”, significa appunto attrezzarsi per raggiungere effettivamente l’obiettivo del 55%.

La presidenza Trump ci ha fatto perdere quattro anni preziosi (ma va anche detto che la Commissione guidata da Jean-Claude Juncker, amico delle multinazionali, non era forse pronta a iniziative coraggiose). L’Europa, responsabile oggi del 10% delle emissioni di CO2, può incidere positivamente sulla evoluzione del clima solo se può contare sull’effetto trascinamento del suo esempio. Finché gli Stati Uniti remavano contro, la motivazione a fare sacrifici isolati per il clima era troppo debole. Con il binomio Biden-Kerry le prospettive cambiano, anche se la precaria maggioranza al Senato e il lavorio delle lobby impediranno una vera rivoluzione verde. Insieme, Ue e Usa possono sperare di indurre la Cina a porsi obiettivi più ambiziosi: sinora Pechino ha solo promesso di raggiungere il picco nel 2030, in altre parole continuerà ad aumentare le emissioni per un decennio.

Il timore di ripercussioni elettorali

La commendevole iniziativa pilotata da Ursula von der Leyen e dal suo vice, Frans Timmermans, è la cartina al tornasole che ha messo a nudo la fede ambientalista più che altro verbale di molti governi. Fra cui il nostro, che si fa scudo delle perplessità della Francia, solitamente affiancata alla Germania quando si tratta di far fare passi avanti all‘Europa, ma in questo caso preoccupata per le possibili reazioni violente come all’epoca dei gilets jaunes, e delle ripercussioni elettorali.

Si accusa la Commissione di irrealistica precipitazione, e si chiede più tempo, quasi che il suo piano imponesse cambiamenti radicali nella mobilità e nella generazione di energia nel giro di 2-3 anni. Lo stesso ministro Roberto Cingolani, responsabile della Transizione ecologica, ha impiegato argomenti fuorvianti: molti italiani non possono permettersi una macchina elettrica, e anche se riuscissimo a trasformare entro qualche anno l’intero parco auto, non avremmo ancora una produzione di elettricità verde sufficiente, dovremmo quindi caricare le batterie bruciando carbone o gas.

In realtà la bozza della Commissione prospetta il full-electric nel 2035 (quando si prevede che il differenziale di prezzo sia calato, grazie al progresso tecnologico e alle economie di scala) e solo per le nuove immatricolazioni. Le vecchie auto a benzina continueranno a circolare, ma sempre meno grazie a prevedibili incentivi alla rottamazione e all’aumento del prezzo del carburante.

È giustificato pretendere un ancora maggiore gradualismo, quando è ormai risaputo che il punto di non ritorno (scioglimento dei ghiacci artici, fatale fra l’altro per Venezia) è questione di pochi anni? Siamo come un paziente oncologico che sa di doversi operare ma chiede di rimandare di una decina di anni…

Le resistenze

Non c’è dubbio che l’estensione dei permessi di emissione onerosi (carbon credits) ai trasporti e a vari rami industriali – in applicazione del principio “chi inquina paga” – si ripercuoterà sui prezzi della benzina, dei trasporti e di molti beni di consumo. Ma a parte il fatto che si incentiveranno così cambiamenti virtuosi dei nostri comportamenti, indispensabili se vogliamo vincere la battaglia per il clima, è stato autorevolmente calcolato che i costi dell’adattamento a un riscaldamento di 2 o più gradi sarebbero assai più alti. Il fronte degli oppositori mette in evidenza i disagi che gli aumenti di prezzo infliggeranno agli strati della popolazione più deboli, senza menzionare che il piano prevede un apposito fondo per interventi compensativi (oltre 70 miliardi in sette anni), e che il Recovery Plan Next Generation EU serve anche a questo.

La propensione dei consumatori a rinviare i sacrifici, come quella dei governi a rinviare le ripercussioni elettorali e le difficoltà di bilancio fanno il gioco delle lobby. L’industria automobilistica è in grado di spostare tutta la produzione sull’elettrico entro il 2035; ma ha interesse a sfruttare un po’ più a lungo vecchi brevetti e attrezzature. Analogamente, le aziende elettriche hanno interesse a prolungare la vita delle centrali tradizionali; e molti Stati sono riluttanti ad impegnare ingenti risorse di bilancio per gli indennizzi relativi alle chiusure anticipate.

Queste resistenze non sono una peculiarità italiana, ma sono condivise da Paesi – i mediterranei quelli che i nordici chiamano “ClubMed” – afflitti da analoghi problemi cronici di bilanci in deficit e di disoccupazione, e da debole consapevolezza dei pericoli del cambiamento climatico.

Altre resistenze vengono dal gruppo di Visegrád: la Polonia non è disposta a rinunciare al carbone, l’Ungheria di Orbán è sensibile agli interessi della Russia, suo fornitore quasi esclusivo di energia, anche per affinità ideologiche. Tutti e quattro si distinguono per una concezione utilitaristica della appartenenza alla Ue e l’insofferenza per le politiche “idealistiche “ coltivate a Bruxelles e Strasburgo.

Il ruolo dell’Italia

Un fatto preoccupante è che in questo caso delle istanze nazionali siano state difese non solo dai vari rappresentanti in seno al Consiglio, come è naturale, ma da singoli membri della Commissione. In linea di principio dovrebbero essere svincolati da interessi e orientamenti dei propri Paesi di origine. Circa un terzo di loro ha fatto mettere a verbale il proprio dissenso su alcuni aspetti.

Non fa eccezione l’austriaco Johannes Hahn, il quale ha addirittura votato contro, e vi si è vista una conferma della vicinanza alle posizioni di Visegrád attribuita al governo di Vienna guidato da Sebastian Kurz. In realtà, mentre è innegabile che il giovane cancelliere sia un assai tiepido europeista, non risulta che Hahn prenda istruzioni da Vienna. In una intervista allo “Standard” ha dichiarato che sostiene interamente il piano: il suo voto contrario sarebbe connesso alla sua responsabilità istituzionale come commissario al Bilancio e motivato dalla preoccupazione per la tendenza a smantellare, di fronte alle pressioni americane, le nuove “risorse proprie” (web tax, carbon border tax) destinate a finanziare il Green Deal, e in particolare il rimborso dei prestiti che alimentano il Recovery Plan, facendone ricadere il peso sulla “next generation”.

In quanto presidente del G20 (il 22-23 luglio al palazzo Reale di Napoli, il ministro Cingolani ospiterà la riunione dei colleghi titolari di Ambiente e Energia delle principali economie del mondo) e co-presidente della Cop26 di Glasgow, all’Italia spetta la responsabilità di sostenere senza tentennamenti il Green Deal di Ursula von der Leyen, e così pure l’originario progetto di tassare (là dove operano) le grandi società che macinano profitti grazie a Internet e alle restrizioni Covid, anche se poco gradito oltre Atlantico.