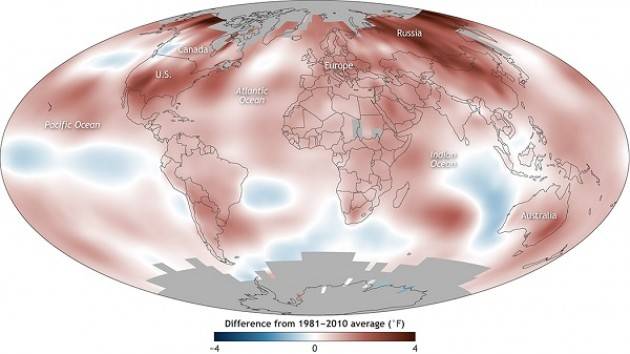

I media riportano sempre più frequentemente appelli contro il riscaldamento globale. E non lo fanno perché è di moda, ma perché, finalmente, si sta cominciando a comprendere la portata di quello che sta succedendo, anche se ancora si sottovaluta l’entità della rivoluzione che siamo chiamati ad affrontare, e che riguarda il settore dell’energia.

Nella Conferenza di Parigi gli stati firmatari hanno deciso di limitare a meno di 2°C l’innalzamento della temperatura media della Terra nel 2100 rispetto all’era pre-industriale. L’obiettivo è quello di non superare i +1.5°C. L’accordo, firmato da 195 paesi e ratificato da 175, entrerà in vigore nel 2020, ma non riguarda il settore dei trasporti marittimi ed aerei.

Gli studiosi si stanno rendendo conto che la soglia posta a +1.5°C non consente molti margini di sicurezza, visto che ora, con un +1°C già all'attivo, vediamo le conseguenze in termini di estremizzazione degli eventi atmosferici, desertificazione, ripercussioni su vegetazione naturale, fauna, coltivazioni, variazioni del livello del mare.

Se poi consideriamo che i livelli attuali di emissioni antropogeniche ci porterebbero ad un incremento di almeno 3°C (stime ottimistiche), ci rendiamo conto che non possiamo più aspettare.

Per farci un’idea del significato di queste soglie, proviamo a fare alcuni esempi. Confrontiamo gli effetti di un incremento del 1.5°C con quelli dovuti a un incremento di 2°C:

- le barriere coralline (uno degli elementi naturali più a rischio) si potrebbero ridurre del 70-90% nel primo caso, nel secondo si estinguerebbero;

- questa differenza di mezzo grado comporterebbe una differenza di 10cm nell'innalzamento del livello medio dei mari (sembrano pochi, ma le persone soggette a maggiori rischi con +2°C di temperatura media sarebbero ben 10 milioni in più);

- 420 milioni in più sarebbero le persone soggette ad ondate di calore;

- si potrebbe verificare una destabilizzazione della calotta continentale della Groenlandia, che porterebbe ad aumentare ulteriormente gli effetti del riscaldamento globale sul livello dei mari.

Si può ancora agire per frenare questi processi, ma servono misure di lungo periodo, e bisogna adottarle in fretta, ponendosi l'obiettivo di ridurre le emissioni antropogeniche nette globali in modo progressivo, fino a raggiungere lo 0 intorno al 2050.

Per rientrare nei limiti è necessario rivedere completamente gli investimenti nel settore energetico. Si parla tanto di abbandonare l'uso del carbone, ma non basta, bisogna agire su tutte le fonti fossili, riducendone in modo drastico lo sfruttamento: se sfruttate, le riserve mondiali conosciute di combustibili fossili causerebbero una quantità di emissioni assolutamente incompatibile con questi obiettivi. Infatti, per rispettare il limite di +2°C queste riserve dovrebbero rimanere nel sottosuolo per il 71%; nel caso del target di 1,5 °C per l’87%.

Viene spontaneo chiedersi, quindi, che senso può avere continuare ad investire cifre ingenti nella ricerca di nuovi giacimenti, o nella realizzazione di strutture per il trasporto del gas, che oltre ad essere impattanti sarebbero utilizzabili quando ormai dovremmo aver intrapreso il cammino verso l’abbandono delle fonti fossili.

C’è da sottolineare un aspetto importante, e spesso trascurato. Uno degli argomenti spesso utilizzati per giustificare l’inerzia nell’abbandono delle fonti fossili, utilizzato anche nel corso della campagna “NoTriv”, è quello delle ricadute occupazionali. Si tenga però presente che il settore petrolifero riceve, a vario titolo, delle agevolazioni, ed è un settore che impegna grandi capitali con basse ricadute occupazionali, a differenza del settore delle rinnovabili, per il quale, a parità di investimenti, si creano più posti di lavoro.

Certo, la transizione non sarà indolore e andrà gestita… ma cosa stiamo aspettando?

Barbara Gamba